帝王切開子宮瘢痕症(Cesarean scar disorder:CSDi)について

帝王切開子宮瘢痕症とは

帝王切開は、子宮を切開し赤ちゃんを取り出したあとに糸で縫合します。

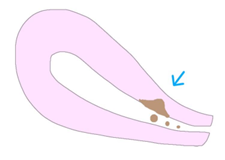

その縫合部に下の図のような陥凹(くぼみ)ができることがあります。陥凹にできた瘢痕部が原因で茶色いおりものや不正性器出血などの症状がでる状態を帝王切開子宮瘢痕症といいます。

症状

最も多い症状は、月経終わりころから始まる茶色いおりもので、そのほか月経痛や過長月経があります。陥凹部から出血したり、血液が溜まることで症状がでると考えられています。また、溜まった血液が着床を妨げることで不妊の原因にもなります。

診断と治療

診断には、経腟超音波検査、MRI検査、子宮鏡検査を行います。

●妊娠を希望する方

不妊治療で妊娠に至らず、陥凹に液体貯留がある方には手術が有効です。

手術には子宮鏡手術と腹腔鏡手術があります。

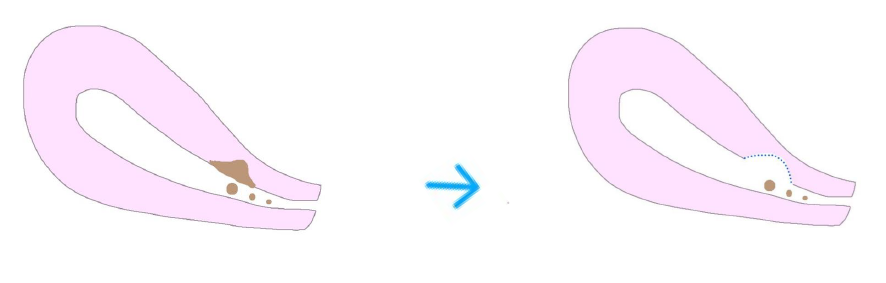

子宮鏡手術は、帝王切開の瘢痕部を子宮鏡で削る方法で残存筋層に厚みがある方に行います。

腹腔鏡手術は、瘢痕部を腹腔鏡で切除し再縫合する方法で残存筋層が薄い方に行います。いずれも内視鏡手術であり、体への負担は少なく術後3日程度で退院できます。

●妊娠を希望しない方

ホルモン剤の使用により症状が改善することがあります。ホルモン剤を避けたい方や症状が強い方は手術療法も選択肢となります。

腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術

- お腹に5mm程度の穴を4か所あけます

- まず膀胱が子宮縫合部に覆って癒着しているため、膀胱を子宮から剥がします。帝王切開後は膀胱の癒着が強いことが多く膀胱損傷のリスクがあります。膀胱損傷した場合は修復しますが、退院が延期になることがあります。

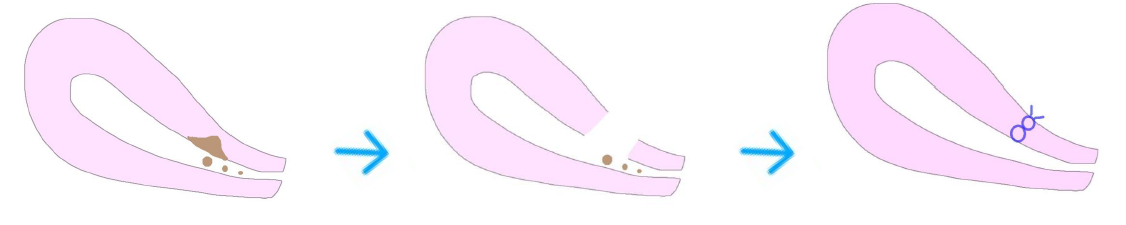

- 子宮瘢痕部を同定して切除します。子宮は血流が豊富なため、出血が多くなることがありピトレシンという薬剤を注射して一時的に血流を落として切除します。出血が多くなったり瘢痕部が広い場合は全て切除できないこともあります。

- 瘢痕部を切除したら子宮切開部を溶ける糸で縫合します。完全に縫合部が治るのに3か月ほど必要なため4か月目から妊娠が可能になります。合併症として、縫合糸と子宮後壁が癒着して頸管が狭くなったり塞がることがあります。完全に頸管が閉塞した場合は妊娠できない状態になります。

合併症として、出血、術後感染、臓器損傷(特に膀胱)、頸管狭窄のリスクがあります。

また妊娠した場合は子宮を切開しているため早産になる可能性があるため、妊娠した場合はNICUがある施設での分娩をお勧めします。

また、妊娠を目的とした手術のため、術後症状が完全になくならないことがありますが、症状が持続する場合は子宮鏡で病変を焼灼することもあります。